新着情報

【NICEライブラリー】11月のおすすめは『14歳から考えたい優生学』です!

NICEプログラムには、学修デザインに役立つ各分野の入門書を集めた「NICEライブラリー」があります。

毎月、ライブラリーから選んだ本を中心に「今月のおすすめ」として紹介しています。

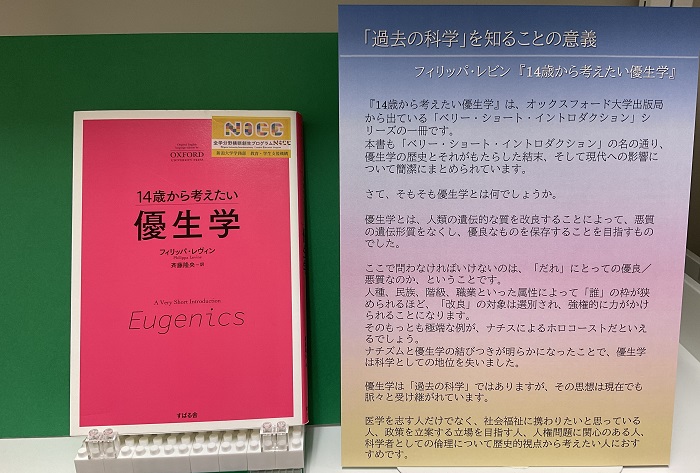

11月のおすすめは、 フィリッパ・レヴィン著『14歳から考えたい優生学』です。

『14歳から考えたい優生学』は、オックスフォード大学出版局から出版されている

「ベリー・ショート・イントロダクション」シリーズの一冊です。

全5章から成る本書も「ベリー・ショート・イントロダクション」の名の通り、

優生学の歴史とそれがもたらした結末、そして現代への影響について簡潔にまとめられています。

さて、そもそも優生学とは何でしょうか。

優生学は、現在では科学としての地位を失っていますが、20世紀前半には国際的な隆盛を極めた科学のひとつで、

その根底には遺伝学があります。

優生学は、人類の遺伝的な質を改良することによって、悪質の遺伝形質をなくし、

優良なものを保存することを目指すものでした。

動植物の育種(品種改良)に通じる考え方ですが、人類の「改良」にあたっては、

特に次のふたつの点が重要となるでしょう;誰にとっての優良/悪質なのか、どのような手段を用いるのか。

重篤な遺伝病を根絶させる、ということであれば、「誰にとって」は「人類にとって」と

言い換えることができます。

しかしながら、人種、民族、階級、職業といった属性によって「誰」の枠が狭められるほど、

「改良」の対象は選別され、強権的に力がかけられることになります。

現実に、その主体の座にあったのは、医師、学者、教育者、政治家といった、知的な背景を有し、

社会に一定の力を及ぼすことのできる「選ばれた」人びとでした。

そのため、人種的、民族的マイノリティや障がい者が、「悪質」として改良の対象とみなされるにいたります。

また、「改良」の手段の主流となったのは、生殖の管理です。

「望ましい」とされる人びとに対しては、社会福祉政策により子どもを持つことを促進し、

一方で「望ましくない」とされた人びとは、施設への隔離や断種によって生殖を抑制するという政策がとられました。

そのもっとも極端な例として挙げられるのが、ナチスによるホロコーストです。

ナチズムと優生学の結びつきが明らかになったことで、「優生学」は科学としての地位を失うこととなりました。

優生学は「過去の科学」ではありますが、その思想は現在でも脈々と受け継がれており、

現代に生きるわたしたちと、完全に無関係というわけではありません。

本書を読むことによって、障害者は「不幸を作る」、「生きる価値がない」という言葉や行為について、

その人個人の問題としてではなく、社会の問題として歴史的に考えることができるはずです。

医学を志す人だけでなく、社会福祉に携わりたいと思っている人、政策を立案する立場を目指す人、

人権問題に関心のある人、科学者としての倫理にしっかりと向き合いたい人におすすめです。(神田 麻衣子)