活動紹介

地域その他

学生が自分の殻を破って一歩外へ!加茂市で市民とともに取り組む地域づくりの実践 ➀★学生ライター執筆記事

2024.10.15

8月31日、集中講義「地方小都市の未来創造-市民と学生による地域づくりの実践」(「社会開放演習B」との同時開講)の中間報告会が行われました。この科目は新潟県加茂市をフィールドとし、住民と対話を重ねることで学生自身が関心を持つテーマを見つけ、そのテーマに基づいて学生1人1人が活動を展開していきます。

(同科目は以前にこちらの記事でも紹介しています)

受講生は、自己の関心ごとと地域の課題をすり合わせながら、自分が取り組むプロジェクトを決定していきます。その過程は決して容易ではなく、自分と向き合うことが求められます。一方で、学生が熱心に取り組む姿を見て、「学生がここまでやるのなら、私たちもやらないといけない」と協力を申し出る住民も多いことから、学生の「学びの場」であると同時に、地域に変化を起こす場でもあります。

今年の5月から受講生が加茂市を訪れ、市民や関係者のお話を伺ったり、実際にまちの様子を見てみたりなど、実践活動内容を考案するためのフィールドワークを行いました。そして7月中にその活動内容を決定し、8月の中間報告会を経て、9月からその活動をスタートするという流れになります。

今回の中間報告会は、決定した活動内容を加茂市民や関係者の方々に発表し、そのフィードバックを得るという形で進められました。8名の学生が発表を行いましたが、その中でも特に印象的であった学生の活動内容をいくつかご紹介していきます。

オンラインで行われた中間報告会の様子

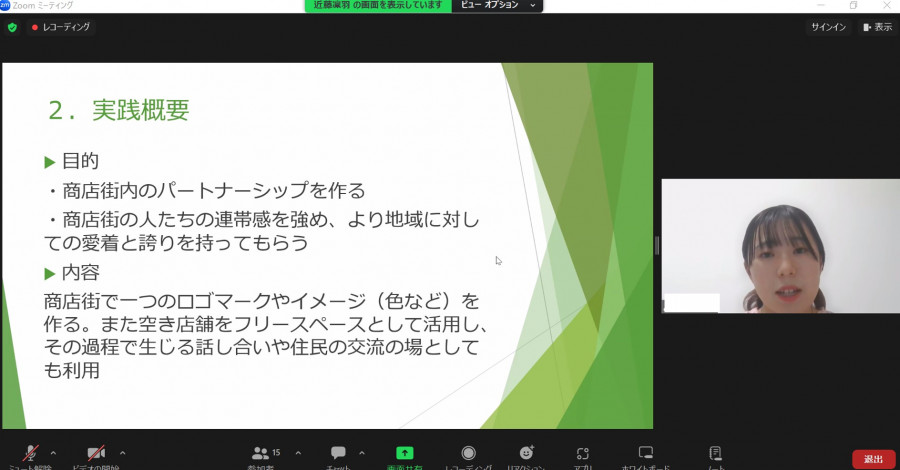

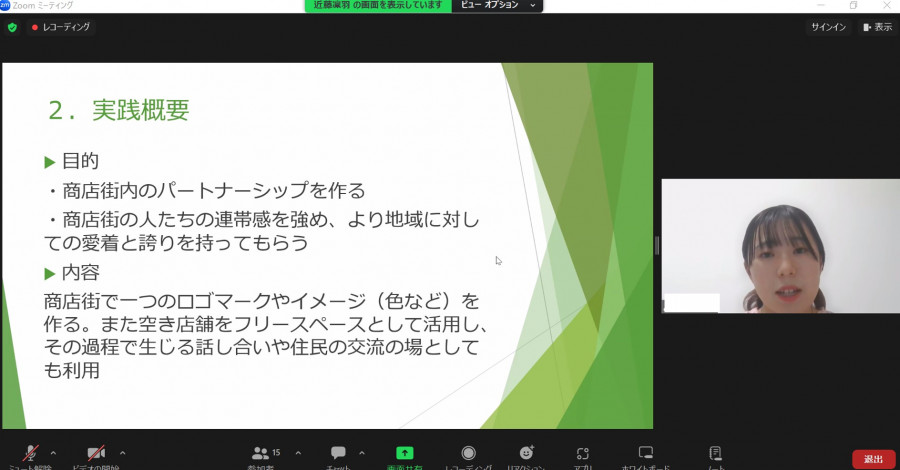

商店街のブランド化による地域活性化

こちらは加茂市の商店街の活気が失われつつある中、地域住民の愛着を高め、商店街のブランド化を目指す活動として物販イベントを開くという活動案です。

地域住民が誇りを持ち、情報発信力を強化することで、経済効果が期待されます。京都府宇治市の商店街を参考に、駅から直結している商店街を改善して、商店街全体の価値を高めたいとしています。

10月中に物販イベントのための場所の確保や出展者の募集を行い、1月にイベントの開催を目指すために、これから計画を進めていくそうです。

世代間交流を促進する料理教室

こちらは高齢者と若者が世代間交流を行う料理教室を開催するという活動案です。

加茂市の食材を使い、地域への愛着を育む機会を提供します。おばあちゃん先生が加茂の伝統料理を教えることで、若い世代に地元の魅力を伝え、地産地消を推進する効果が期待されます。世代を越えた交流による地域の活性化が目指されています。

10月から1月にかけて料理教室を3回開催するため、現在、準備をしているそうです。

この他にも、学生たちが地域の課題に対する多様なアプローチを発表しました。ナイトバザールの開催やオリジナルボトルバックの作製など、それぞれが異なるテーマで地域の活性化を目指しています。これからの実践活動がどのように進展するか、地域との連携によってどのような成果が生まれるかが注目されます。

この科目の学習目標には「地域の課題解決に関わる責任感、当事者意識を備えている」という項目がありますが、まさに学生は、自分自身が考えて決めたテーマに責任と当事者意識を発揮して、活動を進めていこうとしています。他にもこの科目では、「地域の実際の課題を適切に分析・把握し、解決の解決方法を構想する」「他の学生や地域の人々の合意と協力を得ながら、率先して活動を推進する」といった学習目標が掲げられています。

次回の記事では、1年次からこの科目に参加している学生と担当教員へのインタビューから、本科目をもう少し深く掘り下げてお伝えします。

【本件に関するお問い合せ先】

学務部教務課連携教育支援事務室

Email renkeikyoiku(at)adm.niigata-u.ac.jp

※(at)を@に置き換えてください

(同科目は以前にこちらの記事でも紹介しています)

受講生は、自己の関心ごとと地域の課題をすり合わせながら、自分が取り組むプロジェクトを決定していきます。その過程は決して容易ではなく、自分と向き合うことが求められます。一方で、学生が熱心に取り組む姿を見て、「学生がここまでやるのなら、私たちもやらないといけない」と協力を申し出る住民も多いことから、学生の「学びの場」であると同時に、地域に変化を起こす場でもあります。

今年の5月から受講生が加茂市を訪れ、市民や関係者のお話を伺ったり、実際にまちの様子を見てみたりなど、実践活動内容を考案するためのフィールドワークを行いました。そして7月中にその活動内容を決定し、8月の中間報告会を経て、9月からその活動をスタートするという流れになります。

今回の中間報告会は、決定した活動内容を加茂市民や関係者の方々に発表し、そのフィードバックを得るという形で進められました。8名の学生が発表を行いましたが、その中でも特に印象的であった学生の活動内容をいくつかご紹介していきます。

商店街のブランド化による地域活性化

こちらは加茂市の商店街の活気が失われつつある中、地域住民の愛着を高め、商店街のブランド化を目指す活動として物販イベントを開くという活動案です。

地域住民が誇りを持ち、情報発信力を強化することで、経済効果が期待されます。京都府宇治市の商店街を参考に、駅から直結している商店街を改善して、商店街全体の価値を高めたいとしています。

10月中に物販イベントのための場所の確保や出展者の募集を行い、1月にイベントの開催を目指すために、これから計画を進めていくそうです。

世代間交流を促進する料理教室

こちらは高齢者と若者が世代間交流を行う料理教室を開催するという活動案です。

加茂市の食材を使い、地域への愛着を育む機会を提供します。おばあちゃん先生が加茂の伝統料理を教えることで、若い世代に地元の魅力を伝え、地産地消を推進する効果が期待されます。世代を越えた交流による地域の活性化が目指されています。

10月から1月にかけて料理教室を3回開催するため、現在、準備をしているそうです。

この他にも、学生たちが地域の課題に対する多様なアプローチを発表しました。ナイトバザールの開催やオリジナルボトルバックの作製など、それぞれが異なるテーマで地域の活性化を目指しています。これからの実践活動がどのように進展するか、地域との連携によってどのような成果が生まれるかが注目されます。

この科目の学習目標には「地域の課題解決に関わる責任感、当事者意識を備えている」という項目がありますが、まさに学生は、自分自身が考えて決めたテーマに責任と当事者意識を発揮して、活動を進めていこうとしています。他にもこの科目では、「地域の実際の課題を適切に分析・把握し、解決の解決方法を構想する」「他の学生や地域の人々の合意と協力を得ながら、率先して活動を推進する」といった学習目標が掲げられています。

次回の記事では、1年次からこの科目に参加している学生と担当教員へのインタビューから、本科目をもう少し深く掘り下げてお伝えします。

【本件に関するお問い合せ先】

学務部教務課連携教育支援事務室

Email renkeikyoiku(at)adm.niigata-u.ac.jp

※(at)を@に置き換えてください