活動紹介

地域その他

都市計画・デザインの魅力 -多様な学びと議論を重ね、地域に新たな価値を生み出していく-② ★学生ライター執筆記事

2025.01.07

地域住民との対話から見える「地域の未来」

前の記事では、工学部の建築学プログラムで都市計画・都市デザインといった分野を学ぶ学生たちが取り組む「下町プロジェクト」の概要を紹介しました。

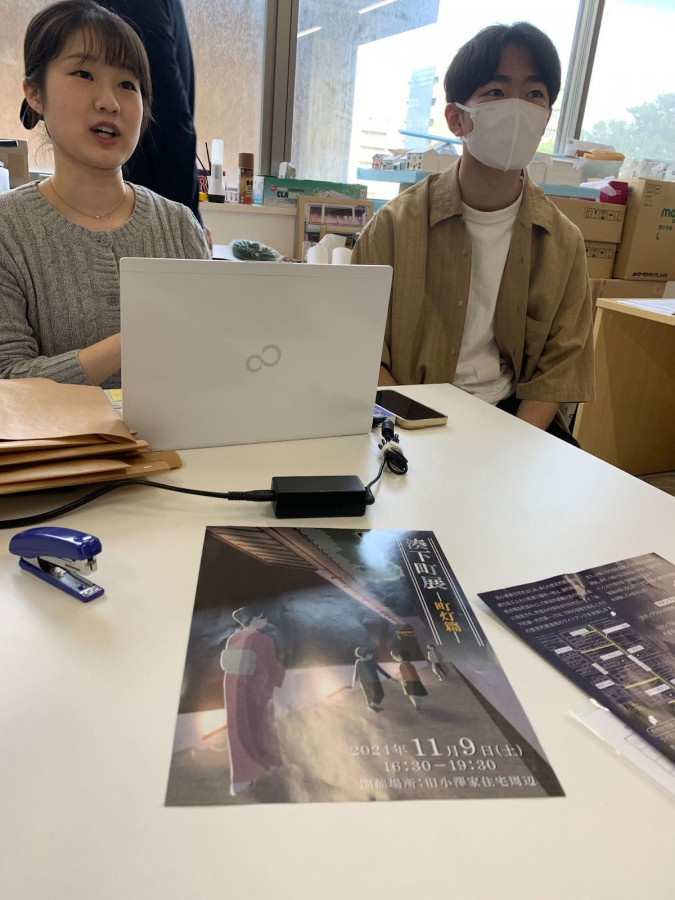

同プロジェクトに取り組む博士前期課程1年の木口さん(リーダー)と片柳さん、そして担当教員の松井大輔先生にお話を聞きました。

この「下町プロジェクト」の成功の鍵は、地域住民との対話にあると木口さんと片柳さんは口を揃えます。地域の人々が持つ思い出や歴史観、また現実的な課題や期待に耳を傾けることが、このプロジェクトの土台となっています。

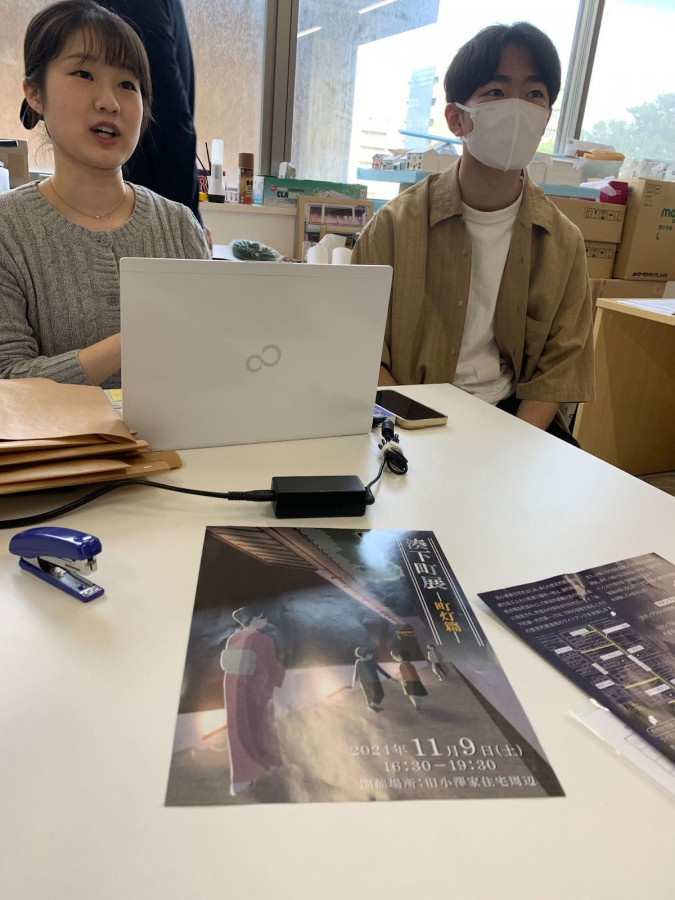

「ライトカバーやチラシのデザインを決めるときも、地域の皆さんの意見を第一に考えました。たとえば『柔らかなライトの色味が良い』とか、『下町らしさを大事にしたい』といった思いです。それをどう反映していくかが難しいですが、やりがいがあります」と木口さんは話します。

地域住民の声を形にするプロセスは、一筋縄ではいかないことも多いといいます。特に、多様な意見の中から共通点を見つけ、まちづくりに反映する作業は試行錯誤の連続だそうです。しかし、そうした地道な努力が、地域の人々から「ここに住んでいてよかった」と思ってもらえる未来を作る原動力となっています。

片柳さんもこう語ります。「都市計画は、人の暮らしそのものに深く関わっています。だからこそ、自分の考えだけでなく、住民一人ひとりの生活や思いに寄り添うことが必要です。そうした視点を持つことが、このプロジェクトで学べた一番の収穫だと思います」。

都市計画・都市デザインの魅力

こうした取組を自分たちで経験しながら学びを深める都市計画・デザイン分野の魅力はどんなところにあるのでしょうか。

木口さんは「建築と聞くと、建物のデザインだけを想像する人も多いかもしれません。でも実際には、それ以上に多くの分野が関わっています。都市全体の使われ方や人の動き方、制度設計など、学ぶ範囲はとても広いです。自分が何に興味を持っているかを見つけられるところも、この分野の面白さだと思います」と、多様な学びの分野がつまった都市計画・都市デザインの魅力を強調していました。

片柳さんは「建築や都市計画のプロジェクトでは、必ずしも正解が一つではありません。議論の中で多くの考え方に触れながら、自分の意見をどうまとめていくかが重要です。そのプロセスが、刺激的で楽しいんです」と、議論を重ねる楽しさを語ってくれました。

また、「都市計画や建築は、その地域の文化や歴史を反映します。海外の事例を学ぶときは、まるで旅行をしているような感覚になります」とのことで、海外事例を知る機会もこの分野の魅力だといいます。

地域でのプロジェクトは、地域住民の生活や思いに寄り添いながらまちの未来を描き、都市計画の知識を実践に活かせる点が大きな魅力であり、地域の多様な意見を形にする過程が大きな学びとなり、歴史的町並みの保存と活用を両立する工夫が求められます。

こうした活動を通じて、地域に新たな価値を生み出す力を養うことができるといえるでしょう。

未来の街づくりをともに考えたい

ご紹介した下町プロジェクトは、都市計画・デザインという分野の幅広さと奥深さを体現していると思います。歴史的建造物を守り、活用し、未来へと繋げる活動は、単なる建築や都市開発のための設計にとどまらず、人々の生活に寄り添い、地域の課題を解決し、新たな価値を創造する役割を担っています。

もし「自分も学んでみたい」「プロジェクトに関わってみたい」と思う方がいるなら、ぜひ本プロジェクトが行うイベントに参加してみてはいかがでしょうか。人とまちとの繋がりを見つめ、より良い未来を創り出すために、あなたの新しい視点を待っています。

【本件に関するお問い合せ先】

学務部教務課連携教育支援事務室

Email renkeikyoiku(at)adm.niigata-u.ac.jp

※(at)を@に置き換えてください

前の記事では、工学部の建築学プログラムで都市計画・都市デザインといった分野を学ぶ学生たちが取り組む「下町プロジェクト」の概要を紹介しました。

同プロジェクトに取り組む博士前期課程1年の木口さん(リーダー)と片柳さん、そして担当教員の松井大輔先生にお話を聞きました。

この「下町プロジェクト」の成功の鍵は、地域住民との対話にあると木口さんと片柳さんは口を揃えます。地域の人々が持つ思い出や歴史観、また現実的な課題や期待に耳を傾けることが、このプロジェクトの土台となっています。

「ライトカバーやチラシのデザインを決めるときも、地域の皆さんの意見を第一に考えました。たとえば『柔らかなライトの色味が良い』とか、『下町らしさを大事にしたい』といった思いです。それをどう反映していくかが難しいですが、やりがいがあります」と木口さんは話します。

地域住民の声を形にするプロセスは、一筋縄ではいかないことも多いといいます。特に、多様な意見の中から共通点を見つけ、まちづくりに反映する作業は試行錯誤の連続だそうです。しかし、そうした地道な努力が、地域の人々から「ここに住んでいてよかった」と思ってもらえる未来を作る原動力となっています。

片柳さんもこう語ります。「都市計画は、人の暮らしそのものに深く関わっています。だからこそ、自分の考えだけでなく、住民一人ひとりの生活や思いに寄り添うことが必要です。そうした視点を持つことが、このプロジェクトで学べた一番の収穫だと思います」。

都市計画・都市デザインの魅力

こうした取組を自分たちで経験しながら学びを深める都市計画・デザイン分野の魅力はどんなところにあるのでしょうか。

木口さんは「建築と聞くと、建物のデザインだけを想像する人も多いかもしれません。でも実際には、それ以上に多くの分野が関わっています。都市全体の使われ方や人の動き方、制度設計など、学ぶ範囲はとても広いです。自分が何に興味を持っているかを見つけられるところも、この分野の面白さだと思います」と、多様な学びの分野がつまった都市計画・都市デザインの魅力を強調していました。

片柳さんは「建築や都市計画のプロジェクトでは、必ずしも正解が一つではありません。議論の中で多くの考え方に触れながら、自分の意見をどうまとめていくかが重要です。そのプロセスが、刺激的で楽しいんです」と、議論を重ねる楽しさを語ってくれました。

また、「都市計画や建築は、その地域の文化や歴史を反映します。海外の事例を学ぶときは、まるで旅行をしているような感覚になります」とのことで、海外事例を知る機会もこの分野の魅力だといいます。

地域でのプロジェクトは、地域住民の生活や思いに寄り添いながらまちの未来を描き、都市計画の知識を実践に活かせる点が大きな魅力であり、地域の多様な意見を形にする過程が大きな学びとなり、歴史的町並みの保存と活用を両立する工夫が求められます。

こうした活動を通じて、地域に新たな価値を生み出す力を養うことができるといえるでしょう。

未来の街づくりをともに考えたい

ご紹介した下町プロジェクトは、都市計画・デザインという分野の幅広さと奥深さを体現していると思います。歴史的建造物を守り、活用し、未来へと繋げる活動は、単なる建築や都市開発のための設計にとどまらず、人々の生活に寄り添い、地域の課題を解決し、新たな価値を創造する役割を担っています。

もし「自分も学んでみたい」「プロジェクトに関わってみたい」と思う方がいるなら、ぜひ本プロジェクトが行うイベントに参加してみてはいかがでしょうか。人とまちとの繋がりを見つめ、より良い未来を創り出すために、あなたの新しい視点を待っています。

【本件に関するお問い合せ先】

学務部教務課連携教育支援事務室

Email renkeikyoiku(at)adm.niigata-u.ac.jp

※(at)を@に置き換えてください