活動紹介

地域自主的な活動

地域に飛び出して活動する新潟県内の大学生たちの交流会が開催されました(12/9 地域活動・学生発表交流会)

2023.12.15

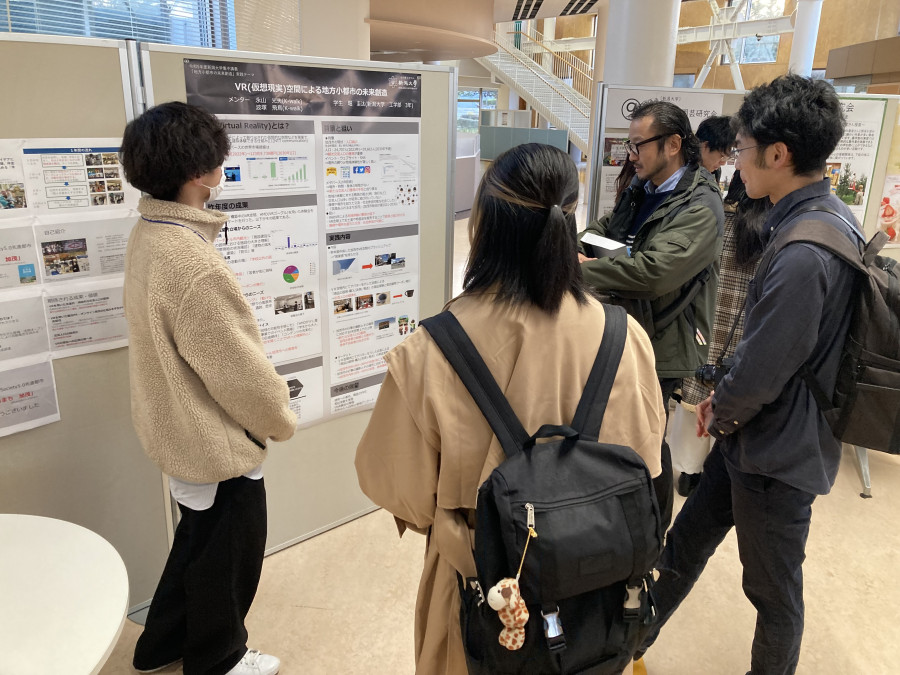

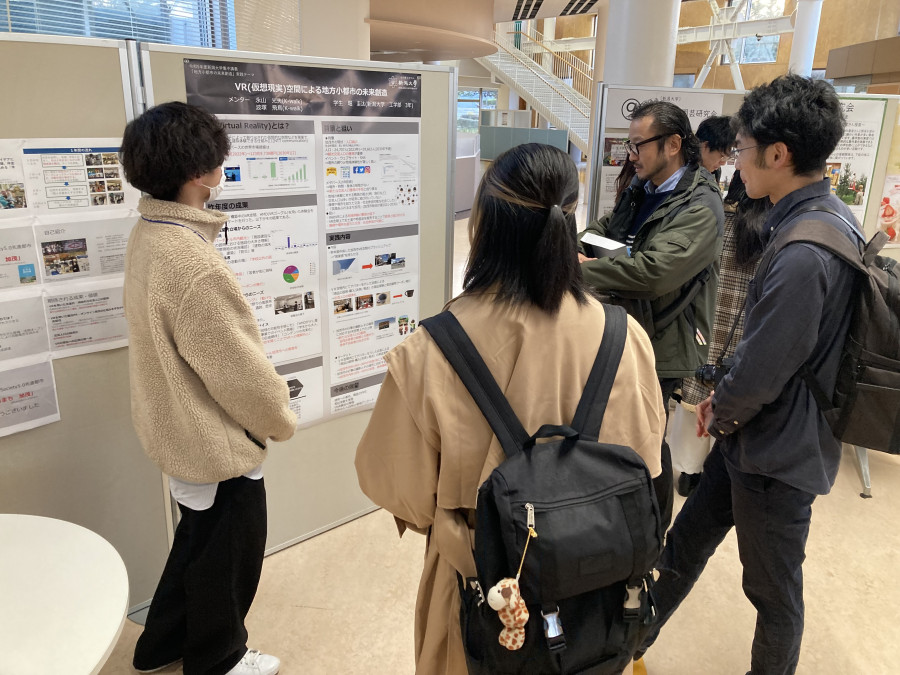

12月9日(土)、五十嵐キャンパスの中央図書館にて、令和5年度「地域活動・学生発表交流会」が開催されました。

この会は、新潟大学を含む新潟県内の各大学で、ゼミやサークル、学生個人で「地域の活性化」や「社会貢献活動」に取り組んでいる学生が一堂に集います。学生はそれぞれの活動内容や成果・課題を発表し、ポスターセッションを通じて参加者間の交流を深めます。

参加者は学生だけではありません。この会は自治体・企業などに所属する一般の方も参加可能で、当日は総勢100名を超える参加者が集まり、活発な交流や情報交換、取組への激励やアドバイス等が交わされました。

大学の枠を越えて学生同士がお互いに学び、刺激し合い、さらに地域に眼差しを向けた学生の活動に関心を寄せる一般の参加者とも交流を深めることで新しい繋がりが生まれ、活動がさらに加速していくことが期待されています。

当日、活動を発表した取組は以下の14チームです【( )内は主な活動地域、太字が主に新潟大学生の関わる取組】。

-------------

●1.新潟県立大学 国際地域学部 小谷ゼミナール(阿賀町・熊本県水俣市)

~私たちが見た「ミナマタ」~

●2.新潟国際情報大学 SDGs推進団体 Rainbow World Project(新潟市西蒲区)

~2023年の新たな取り組み~

●3.にいがた鮭プロジェクト学生運営メンバー チームいくらちゃん(新潟県)

~新潟に住む私たちだからこそ発信できる、新潟の魅力~

●4.新潟産業大学 経済経営学科 安達ゼミナール(柏崎市)

~小規模自治体における「道の駅」を活用した新たなまちづくり手法-柏崎市を事例とした研究~

●5.新潟産業大学 文化経済学科 金ゼミナール(柏崎市)

~柏崎市高柳町の耕作放棄地再生(森林化)事業(続)~

●6.新潟産業大学 文化経済学科 権田ゼミナール(柏崎市)

~地域活動から生まれたつながりから、新たなつながりへ~

●7.新潟大学 五十嵐園芸研究会(新潟市西区・南区ほか)

~サークル活動における、農業を介した地域社会と連携した取り組み~

●8.新潟大学 コネクトーク!プロジェクト(佐渡市)

~地方の中高生が「数年後の未来にワクワクする」ような大学生との交流機会を作る!~

●9.新潟大学 社会開放演習「地方小都市の未来創造」(加茂市)

~VR空間による地方小都市の未来創造~

●10.新潟大学 社会開放演習「地方小都市の未来創造」(加茂市)

~加茂市内の空き家活用による若者の拠点づくり~

●11.新潟大学 smart DESIGN-i(佐渡市・長岡市)

~離島過疎地域での地域活性化とアントレプレナーシップ教育(フィールドワーク、キャリア教育など)~

●12.新潟大学 竹里研究会「竹人(たけんちゅ)」(田上町)

~竹の可能性に魅せられ、探求する「竹人」たち~

●13.新潟大学 ダブらないホーム-Fホーム(山形県小国町)

~小国から始める新しいダブルホーム~

●14.新潟大学 ライフセービングサークル(新潟市)

~新潟の海に海水浴に来るお客さんを水難事故から守りたい!~

------------------

活動はそれぞれ、大学の授業・ゼミの一環としての取組から、サークル・学生団体、さらには個人として活動するものまで様々です。内容も、地域の商店の商品開発、環境保全・自然資源の活用、教育、デジタル技術を用いた魅力発信、空き家の再活用など、学生が学ぶ専門分野や各々の興味関心・問題意識に沿って多岐に渡っています。そしてその多くは、単発のイベント等ではなく、その学生個人の大学生活にわたって、また後輩に引き継がれて、取組が継続することが目指されています。

大学のキャンパス内にとどまらず、こうした地域での活動に継続的に関わることで、学生も多くのことを感じ取り、変化していきます。

発表チームの1つ、新潟大学「五十嵐園芸研究会」は、農学部学生を中心に、農産物の栽培~流通のプロセスを知ること、学生食堂で自ら加工スイーツを提供するなど販売まで行った経験から経済的な価値を含めて“農”を考えることの重要性を訴えました。

また水俣病について学び、現地でフィールドワークを行いながら多くの問題当事者と関わってきた新潟県立大学の学生の発表スライドには、「学び方には多くの方法がある」という、実体験からの気づきの詰まった一言が記されていました。

さらに新潟産業大学でまちづくり活動や地域企業の商品開発に携わった学生は、それまで自宅と大学の往復だったのが、活動によって大学周辺の地域のことに意識が向くようになり、大学が地域の資源の1つとして地域に埋め込まれ、それが学生の居場所にもなることの意義を堂々と語っていました。

こうした、社会と交わりながら自らの学びを見定めていく学生たちの姿勢は、新潟大学のタグラインである「真の強さを学ぶ」にも通じます。

活動がもたらす成果は、もちろん学生個人にとってのものだけではありません。加茂市での取組など、学生が描くビジョンや課題解決の方法に自治体や地域の企業が共感・協力し、実際に数年計画でプロジェクトの実現へと動き出している事例もあります。

この日の学生たちの発表・意見交換からは、大学内外からの協働・支援(移動手段・活動場所・広報など)によって、さらに活動が加速し、地域・大学・学生にとって意義あるものとなっていく可能性がおおいに感じられました。

こうしたキャンパスを越えた学生たちの活動の様子については、今後も適宜、このホームページで発信していきます。

※なお、各チームの活動の概要は下記をご覧ください(内容は2023年12月初め時点のものです)

https://drive.google.com/file/d/1IVN5DiuPVm0hLky-XmIIvnBcu2roSBWW/view?usp=sharing

【本件に関するお問い合せ先】

教育基盤機構 未来教育開発部門 担当/山田

E-email:n-community(at)ge.niigata-u.ac.jp

※(at)を@に置き換えてください

この会は、新潟大学を含む新潟県内の各大学で、ゼミやサークル、学生個人で「地域の活性化」や「社会貢献活動」に取り組んでいる学生が一堂に集います。学生はそれぞれの活動内容や成果・課題を発表し、ポスターセッションを通じて参加者間の交流を深めます。

参加者は学生だけではありません。この会は自治体・企業などに所属する一般の方も参加可能で、当日は総勢100名を超える参加者が集まり、活発な交流や情報交換、取組への激励やアドバイス等が交わされました。

大学の枠を越えて学生同士がお互いに学び、刺激し合い、さらに地域に眼差しを向けた学生の活動に関心を寄せる一般の参加者とも交流を深めることで新しい繋がりが生まれ、活動がさらに加速していくことが期待されています。

当日、活動を発表した取組は以下の14チームです【( )内は主な活動地域、太字が主に新潟大学生の関わる取組】。

-------------

●1.新潟県立大学 国際地域学部 小谷ゼミナール(阿賀町・熊本県水俣市)

~私たちが見た「ミナマタ」~

●2.新潟国際情報大学 SDGs推進団体 Rainbow World Project(新潟市西蒲区)

~2023年の新たな取り組み~

●3.にいがた鮭プロジェクト学生運営メンバー チームいくらちゃん(新潟県)

~新潟に住む私たちだからこそ発信できる、新潟の魅力~

●4.新潟産業大学 経済経営学科 安達ゼミナール(柏崎市)

~小規模自治体における「道の駅」を活用した新たなまちづくり手法-柏崎市を事例とした研究~

●5.新潟産業大学 文化経済学科 金ゼミナール(柏崎市)

~柏崎市高柳町の耕作放棄地再生(森林化)事業(続)~

●6.新潟産業大学 文化経済学科 権田ゼミナール(柏崎市)

~地域活動から生まれたつながりから、新たなつながりへ~

●7.新潟大学 五十嵐園芸研究会(新潟市西区・南区ほか)

~サークル活動における、農業を介した地域社会と連携した取り組み~

●8.新潟大学 コネクトーク!プロジェクト(佐渡市)

~地方の中高生が「数年後の未来にワクワクする」ような大学生との交流機会を作る!~

●9.新潟大学 社会開放演習「地方小都市の未来創造」(加茂市)

~VR空間による地方小都市の未来創造~

●10.新潟大学 社会開放演習「地方小都市の未来創造」(加茂市)

~加茂市内の空き家活用による若者の拠点づくり~

●11.新潟大学 smart DESIGN-i(佐渡市・長岡市)

~離島過疎地域での地域活性化とアントレプレナーシップ教育(フィールドワーク、キャリア教育など)~

●12.新潟大学 竹里研究会「竹人(たけんちゅ)」(田上町)

~竹の可能性に魅せられ、探求する「竹人」たち~

●13.新潟大学 ダブらないホーム-Fホーム(山形県小国町)

~小国から始める新しいダブルホーム~

●14.新潟大学 ライフセービングサークル(新潟市)

~新潟の海に海水浴に来るお客さんを水難事故から守りたい!~

------------------

活動はそれぞれ、大学の授業・ゼミの一環としての取組から、サークル・学生団体、さらには個人として活動するものまで様々です。内容も、地域の商店の商品開発、環境保全・自然資源の活用、教育、デジタル技術を用いた魅力発信、空き家の再活用など、学生が学ぶ専門分野や各々の興味関心・問題意識に沿って多岐に渡っています。そしてその多くは、単発のイベント等ではなく、その学生個人の大学生活にわたって、また後輩に引き継がれて、取組が継続することが目指されています。

大学のキャンパス内にとどまらず、こうした地域での活動に継続的に関わることで、学生も多くのことを感じ取り、変化していきます。

発表チームの1つ、新潟大学「五十嵐園芸研究会」は、農学部学生を中心に、農産物の栽培~流通のプロセスを知ること、学生食堂で自ら加工スイーツを提供するなど販売まで行った経験から経済的な価値を含めて“農”を考えることの重要性を訴えました。

また水俣病について学び、現地でフィールドワークを行いながら多くの問題当事者と関わってきた新潟県立大学の学生の発表スライドには、「学び方には多くの方法がある」という、実体験からの気づきの詰まった一言が記されていました。

さらに新潟産業大学でまちづくり活動や地域企業の商品開発に携わった学生は、それまで自宅と大学の往復だったのが、活動によって大学周辺の地域のことに意識が向くようになり、大学が地域の資源の1つとして地域に埋め込まれ、それが学生の居場所にもなることの意義を堂々と語っていました。

こうした、社会と交わりながら自らの学びを見定めていく学生たちの姿勢は、新潟大学のタグラインである「真の強さを学ぶ」にも通じます。

活動がもたらす成果は、もちろん学生個人にとってのものだけではありません。加茂市での取組など、学生が描くビジョンや課題解決の方法に自治体や地域の企業が共感・協力し、実際に数年計画でプロジェクトの実現へと動き出している事例もあります。

この日の学生たちの発表・意見交換からは、大学内外からの協働・支援(移動手段・活動場所・広報など)によって、さらに活動が加速し、地域・大学・学生にとって意義あるものとなっていく可能性がおおいに感じられました。

こうしたキャンパスを越えた学生たちの活動の様子については、今後も適宜、このホームページで発信していきます。

※なお、各チームの活動の概要は下記をご覧ください(内容は2023年12月初め時点のものです)

https://drive.google.com/file/d/1IVN5DiuPVm0hLky-XmIIvnBcu2roSBWW/view?usp=sharing

【本件に関するお問い合せ先】

教育基盤機構 未来教育開発部門 担当/山田

E-email:n-community(at)ge.niigata-u.ac.jp

※(at)を@に置き換えてください